降水是一种典型以“事件”形式发生的自然过程,具有明确的起止时间、持续时间和强度等特征。然而,现有多数遥感降水误差评价方法将每一次观测结果视为独立事件,难以准确刻画降水事件的演变过程。随着高时间分辨率卫星遥感数据的广泛应用,基于连续过程识别的极端降水事件分析成为可能,为深入探究极端降水的时空演变特征提供了重要契机。

近日,我院郭浩副教授团队基于中国大陆2100余个地面气象站的逐小时实测数据,创新性地提出极端降水事件过程误差分解模型(Event-based error decomposition model),系统评估了全球降水测量计划GPM的IMERG产品在中国大陆地区对极端降水事件的反演性能。

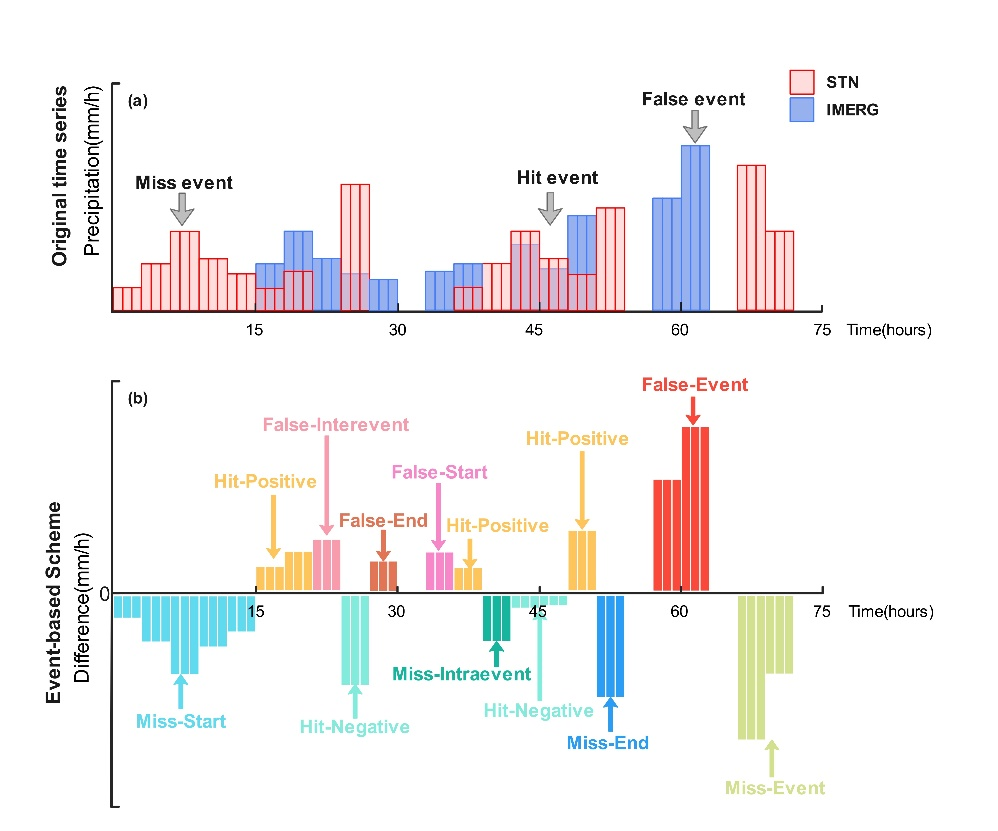

图 1 基于事件的误差成分分解示意图

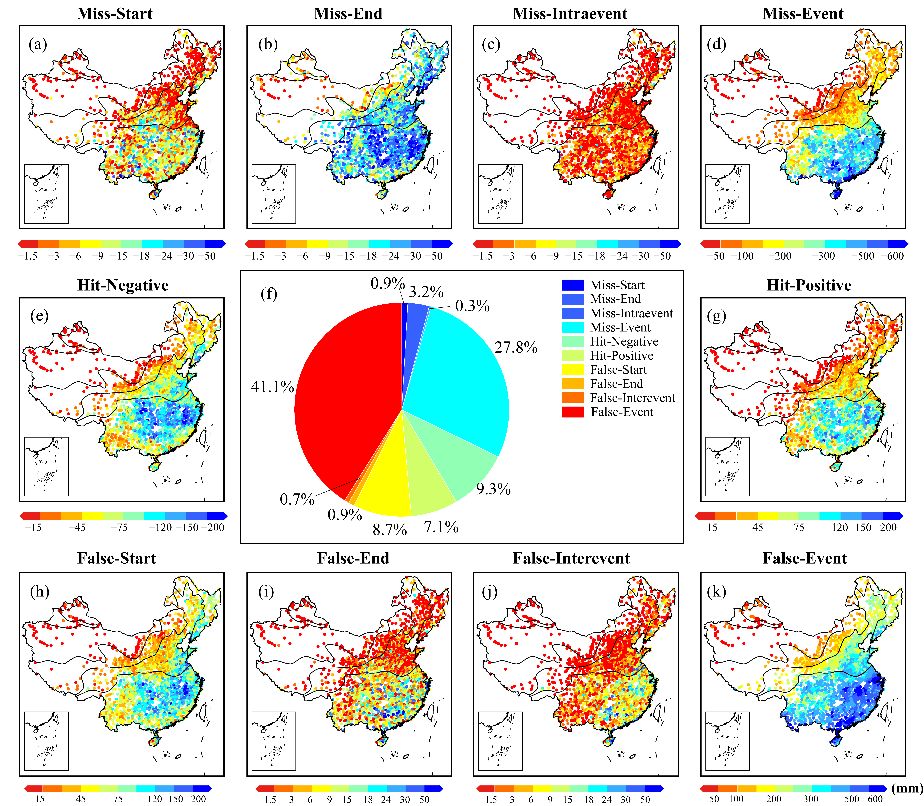

研究通过构建极端降水事件过程误差分解模型(图1),首次将误差成分精细映射至事件级别,量化IMERG在极端降水事件历时(ED)、累积降水量(Esum)、频次(EF)和最大瞬时降水量(Emax)等关键指标的反演偏差特征。结果表明,IMERG在多数区域普遍高估极端降水历时、累积降水量与频次,而对最大降水量存在低估趋势。总误差以正偏为主,湿润及半湿润区的击中误差(Hit bias)、漏报误差(Missed bias)和误报误差(False bias)尤为显著,其中误报误差占主导地位。进一步分析发现,误报事件和漏报事件是极端降水总误差的主要来源(图2),在春、夏、秋三季合计贡献65.3%~72.4%的总误差。在高海拔地区,IMERG的反演偏差也更为明显,单次事件中负击中误差贡献最大。

该研究不仅深化了对IMERG极端降水反演误差来源的认识,也为其算法优化提供了更具针对性的理论支持。同时,为实际应用中合理选用降水产品、理解误差结构和控制误差传播提供了科学依据。

图 2 10种误差成分的空间分布及其占比情况

该成果以题为“Event-based evaluation of IMERG for extreme precipitation in China: Insights from an error decomposition approach”发表在地球科学二区TOP期刊Journal of Hydrology: Regional Studies(影响因子5.0)上。我院研究生田芸菲为第一作者,郭浩副教授为通讯作者。

本研究得到以下项目的资助支持:日照市自然科学基金(Grant No. RZ2024ZR12)、山东省高校优秀青年创新团队项目(2022KJ178)、新疆维吾尔自治区天山人才培养计划(Grant No. 2022TSYCLJ0011)、荒漠与绿洲生态国家重点实验室开放基金(G2023-02-03)及新疆维吾尔自治区重点研发计划(Grant No. 2022B03021)。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2025.102657